L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une condition médicale fréquente chez les hommes vieillissants, entraînant souvent des symptômes urinaires gênants. Parmi les options thérapeutiques disponibles, l’embolisation de la prostate émerge comme une alternative mini-invasive prometteuse. Cette technique innovante suscite un intérêt croissant dans la communauté médicale et chez les patients en quête de solutions efficaces et moins invasives. Comprendre les critères de sélection des patients et les avantages potentiels de cette procédure est essentiel pour déterminer son rôle dans la prise en charge de l’HBP.

Principes et mécanismes de l’embolisation prostatique

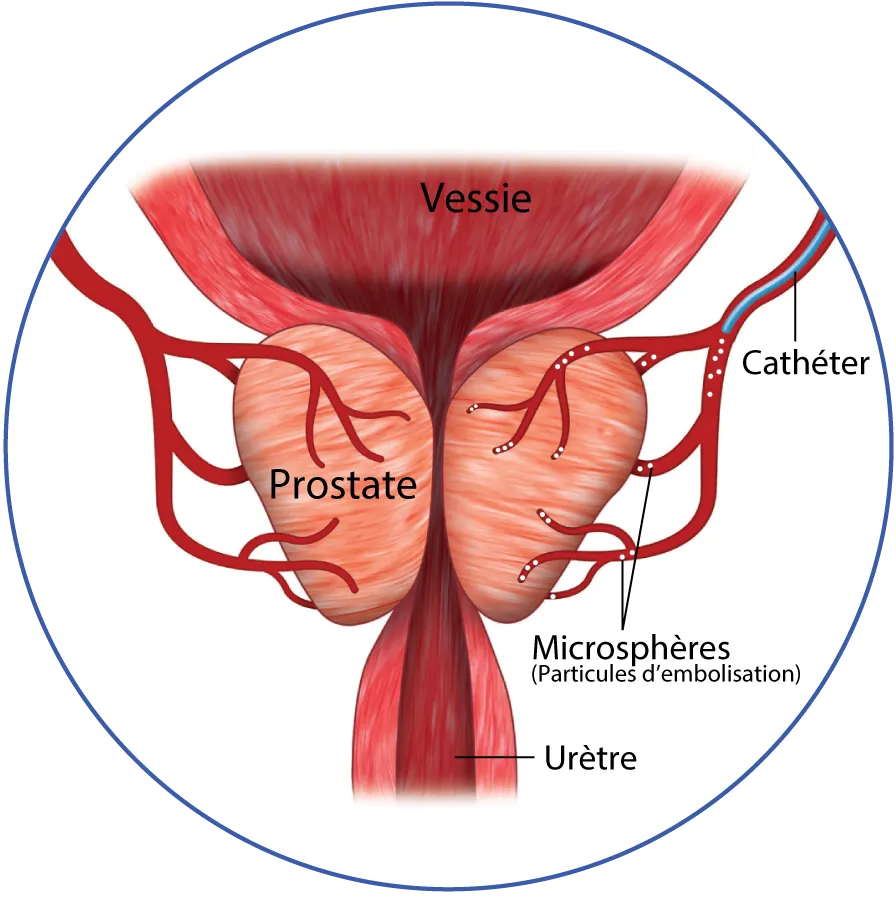

L’embolisation prostatique repose sur un principe simple mais ingénieux : réduire l’apport sanguin à la prostate hypertrophiée pour en diminuer le volume. Cette technique s’appuie sur les progrès de la radiologie interventionnelle, permettant une approche ciblée et minimalement invasive. Le radiologue interventionnel navigue à travers les artères du patient jusqu’aux vaisseaux alimentant la prostate, utilisant des cathéters de haute précision. Une fois les artères prostatiques localisées, de minuscules particules sont injectées pour obstruer sélectivement ces vaisseaux. Ce processus, appelé embolisation , provoque une ischémie contrôlée de la glande prostatique. Au fil du temps, cette privation d’oxygène et de nutriments entraîne une réduction du volume de la prostate, soulageant ainsi la pression exercée sur l’urètre et améliorant le flux urinaire. L’un des aspects les plus remarquables de cette technique est sa précision. Grâce à l’imagerie de pointe, les radiologues peuvent visualiser en temps réel le cheminement des cathéters et l’injection des particules d’embolisation, assurant un ciblage optimal tout en minimisant les risques pour les tissus environnants. L’embolisation prostatique représente une avancée significative dans le traitement de l’HBP, offrant une alternative aux approches chirurgicales traditionnelles tout en préservant la qualité de vie des patients.

Contexte élargi des embolisations en urologie

L’embolisation n’est pas réservée à la prostate : elle est aussi utilisée avec succès pour traiter d’autres pathologies vasculaires masculines, comme l’embolisation de varicocèle. Cette dernière cible les varices des veines spermatiques, souvent responsables de douleurs testiculaires ou d’infertilité. Comme pour la prostate, l’embolisation de varicocèle repose sur l’occlusion sélective des vaisseaux anormaux, avec des bénéfices similaires : absence de cicatrice, préservation de l’anatomie, et retour rapide aux activités quotidiennes. Ces avancées illustrent le potentiel de la radiologie interventionnelle pour offrir des alternatives aux chirurgies ouvertes, dans des domaines variés de la santé masculine.

Critères de sélection des patients pour l’embolisation

La sélection minutieuse des patients est cruciale pour le succès de l’embolisation prostatique. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer si un patient est un bon candidat pour cette procédure. Ces critères visent à maximiser les bénéfices potentiels tout en minimisant les risques.

Taille et morphologie de la prostate hypertrophiée

La taille de la prostate joue un rôle déterminant dans l’éligibilité à l’embolisation. Généralement, cette technique est particulièrement efficace pour les prostates de volume moyen à important, typiquement supérieur à 40 cm³. Les patients présentant des prostates très volumineuses (>80 cm³) peuvent être d’excellents candidats, car l’embolisation offre une alternative intéressante aux interventions chirurgicales plus invasives dans ces cas. La morphologie de la prostate est également prise en compte. Les patients avec un lobe médian proéminent, qui peut compliquer certaines interventions chirurgicales, peuvent bénéficier de l’embolisation. Cette technique permet d’atteindre et de traiter efficacement toutes les zones de la prostate, y compris les lobes latéraux et le lobe médian.

Symptômes urinaires obstructifs et irritatifs

L’intensité et la nature des symptômes urinaires sont des facteurs cruciaux dans la décision de procéder à une embolisation. Les candidats idéaux présentent généralement des symptômes modérés à sévères du bas appareil urinaire (SBAU), tels que :

- Difficulté à initier la miction

- Jet urinaire faible ou intermittent

- Sensation de vidange incomplète de la vessie

- Nycturie (réveils nocturnes pour uriner)

- Urgences mictionnelles fréquentes

Ces symptômes sont souvent quantifiés à l’aide de scores standardisés comme l’IPSS (International Prostate Symptom Score). Un score IPSS supérieur à 12 indique généralement une gêne significative et peut justifier l’intervention. L’impact de ces symptômes sur la qualité de vie du patient est également un facteur déterminant dans la décision thérapeutique.

Contre-indications médicales et anatomiques

Bien que l’embolisation prostatique soit moins invasive que la chirurgie conventionnelle, certaines contre-indications doivent être prises en compte. Les principales contre-indications incluent :

- Allergie sévère aux produits de contraste iodés

- Insuffisance rénale avancée

- Troubles de la coagulation non contrôlés

- Infection urinaire active

- Suspicion de cancer de la prostate nécessitant un traitement spécifique

Sur le plan anatomique, une évaluation préalable de la vascularisation pelvienne est essentielle. Certaines variations anatomiques ou pathologies vasculaires peuvent rendre la procédure techniquement difficile ou risquée. Un angioscanner ou une angio-IRM préopératoire permet d’évaluer la faisabilité technique de l’embolisation.

Âge et état de santé général du patient

L’âge n’est pas en soi un facteur limitant pour l’embolisation prostatique. Cette technique peut être envisagée chez des patients âgés ou présentant des comorbidités qui les rendraient inéligibles à une chirurgie conventionnelle. L’état de santé général du patient est évalué pour s’assurer qu’il peut tolérer la procédure et le syndrome post-embolisation , un ensemble de symptômes temporaires pouvant survenir après l’intervention.

Les patients plus jeunes, désireux de préserver leur fonction sexuelle, peuvent également être de bons candidats. L’embolisation présente l’avantage de préserver la fonction érectile et l’éjaculation antégrade, contrairement à certaines interventions chirurgicales.

Comparaison avec les autres traitements de l’HBP

Pour comprendre la place de l’embolisation prostatique dans l’arsenal thérapeutique de l’HBP, il est essentiel de la comparer aux autres options de traitement disponibles. Cette comparaison permet aux patients et aux médecins de prendre des décisions éclairées en fonction des avantages et des inconvénients de chaque approche.

Avantages par rapport à la résection transurétrale (RTUP)

La résection transurétrale de la prostate (RTUP) est longtemps restée le gold standard du traitement chirurgical de l’HBP. Cependant, l’embolisation prostatique présente plusieurs avantages notables :

- Procédure moins invasive, réalisée sous anesthésie locale

- Pas de risque d’incontinence urinaire post-opératoire

- Préservation de la fonction sexuelle, notamment de l’éjaculation antégrade

- Récupération plus rapide et retour précoce aux activités quotidiennes

- Possibilité de traiter des prostates de très grand volume

Néanmoins, la RTUP reste plus efficace pour améliorer rapidement le débit urinaire maximal. Le choix entre ces deux techniques dépend souvent des priorités du patient en termes de rapidité d’action versus préservation de la fonction sexuelle.

Différences avec le traitement médicamenteux (alpha-bloquants)

Le traitement médicamenteux, notamment par alpha-bloquants, est souvent la première ligne de traitement pour l’HBP. L’embolisation prostatique se positionne comme une alternative pour les patients :

- Réfractaires au traitement médicamenteux

- Souhaitant éviter une prise médicamenteuse à long terme

- Présentant des effets secondaires gênants aux médicaments (ex : hypotension orthostatique)

Contrairement aux médicaments qui agissent sur les symptômes, l’embolisation vise à traiter la cause sous-jacente en réduisant le volume prostatique. Cela peut offrir une solution plus durable à long terme.

Positionnement vis-à-vis des techniques laser (HoLEP, PVP)

Les techniques laser comme l’énucléation au laser Holmium (HoLEP) ou la vaporisation photosélective de la prostate (PVP) ont gagné en popularité ces dernières années. L’embolisation prostatique se distingue par :

- Son caractère encore moins invasif, sans nécessité d’instrumentation urétrale

- L’absence de risque de

syndrome de résorptionpost-opératoire - La possibilité de traiter des patients sous anticoagulants sans interruption du traitement

Cependant, les techniques laser offrent généralement une amélioration plus rapide et plus importante du débit urinaire. Le choix entre ces options dépend souvent de l’expertise disponible localement et des préférences du patient. L’embolisation prostatique s’inscrit comme une option thérapeutique complémentaire, élargissant l’éventail des possibilités pour une prise en charge personnalisée de l’HBP.

Déroulement et suivi de la procédure d’embolisation

L’embolisation prostatique est une procédure complexe qui nécessite une préparation minutieuse et un suivi attentif. Comprendre les étapes de cette intervention peut aider les patients à se sentir plus en confiance et mieux préparés. La procédure se déroule généralement en plusieurs phases :

- Préparation : le patient est accueilli en service ambulatoire. Une voie veineuse est posée et une légère sédation peut être administrée pour assurer le confort du patient.

- Accès artériel : sous anesthésie locale, le radiologue interventionnel crée un petit accès dans l’artère fémorale ou radiale.

- Navigation : à l’aide de techniques d’imagerie avancées, le cathéter est guidé à travers le système artériel jusqu’aux artères prostatiques.

- Embolisation : une fois les artères cibles identifiées, les microparticules d’embolisation sont injectées avec précision.

- Vérification : des angiographies de contrôle sont réalisées pour confirmer le succès de l’embolisation.

La durée totale de l’intervention varie généralement entre 1 et 3 heures, selon la complexité anatomique. Après la procédure, le patient reste en observation pendant quelques heures avant de pouvoir rentrer chez lui le jour même ou le lendemain. Le suivi post-embolisation est crucial pour évaluer l’efficacité du traitement et gérer d’éventuels effets secondaires. Un premier contrôle est généralement programmé à 1 mois, puis à 3 et 6 mois. Ces visites incluent une évaluation des symptômes, un examen clinique et parfois une imagerie de contrôle (échographie ou IRM) pour mesurer la réduction du volume prostatique.

Résultats cliniques et complications potentielles

L’efficacité et la sécurité de l’embolisation prostatique ont fait l’objet de nombreuses études cliniques ces dernières années. Les résultats sont globalement encourageants, mais il est important de comprendre à la fois les bénéfices potentiels et les risques associés à cette procédure.

Taux de succès et amélioration des symptômes urinaires

Les études récentes rapportent des taux de succès technique de l’embolisation prostatique supérieurs à 90%. En termes d’efficacité clinique, on observe généralement :

- Une réduction significative du score IPSS (40-50% en moyenne)

- Une amélioration de la qualité de vie liée aux symptômes urinaires

- Une augmentation du débit urinaire maximal (Qmax)

- Une réduction du volume prostatique de 20 à 40% en moyenne

Ces améliorations sont souvent observées dès les premières semaines post-intervention et tendent à se maintenir dans le temps. Cependant, il est important de noter que l’effet peut être moins prononcé ou plus lent à s’installer que celui observé après une chirurgie conventionnelle.

Risques de syndrome post-embolisation

Le syndrome post-embolisation est un ensemble de symptômes transitoires pouvant survenir dans les jours suivant la procédure. Il peut inclure :

- Douleurs pelviennes légères à modérées

- Brûlures urinaires

- Pollakiurie et urgences mictionnelles temporaires

- Légère fièvre

Ces symptômes sont généralement bien contrôlés par des traitements symptomatiques et se résolvent spontanément en quelques jours à deux semaines. Une bonne information préalable du patient et une prise en charge adaptée permettent de minimiser l’impact de ce syndrome sur la qualité de vie post-intervention.

Effets sur la fonction érectile et l’éjaculation

L’un des avantages majeurs de l’embolisation prostatique est la préservation de la fonction sexuelle. Contrairement à certaines interventions chirurgicales, l’embolisation n’entraîne généralement pas :

- Dysfonction érectile

- Éjaculation rétrograde

Au contraire, certaines études suggèrent une légère amélioration de la fonction érectile chez certains patients après l’embolisation. Cela pourrait s’expliquer par la réduction de la compression exercée sur les nerfs érectiles par la prostate hypertrophiée. Quant à l’éjaculation, elle reste antégrade et le volume de l’éjaculat est généralement préservé.

Durabilité des résultats à long terme

La durabilité des résultats de l’embolisation prostatique est un sujet d’intérêt croissant. Les données à long terme, bien que encore limitées, sont encourageantes :

- Des études de suivi sur 3 à 5 ans montrent un maintien de l’amélioration symptomatique chez la majorité des patients

- Le taux de ré-intervention semble comparable à celui des techniques chirurgicales classiques

- Certains patients peuvent nécessiter un traitement complémentaire au fil du temps, mais cela n’exclut pas d’autres options thérapeutiques ultérieures

Il est important de noter que la réponse individuelle peut varier. Certains patients connaissent une amélioration durable, tandis que d’autres peuvent voir leurs symptômes réapparaître progressivement. Un suivi régulier permet d’identifier précocement une éventuelle récidive et d’ajuster la prise en charge. La durabilité des résultats de l’embolisation prostatique semble prometteuse, mais des études à plus long terme sont nécessaires pour confirmer son efficacité sur des périodes dépassant 5 à 10 ans.

Perspectives d’évolution et recherches en cours

L’embolisation prostatique est un domaine en constante évolution, bénéficiant des avancées technologiques et des nouvelles connaissances médicales. Plusieurs axes de recherche sont actuellement explorés pour améliorer encore l’efficacité et la sécurité de cette technique :

- Optimisation des agents d’embolisation : de nouvelles particules d’embolisation sont en développement, visant à améliorer la précision du ciblage et à réduire les risques de revascularisation.

- Techniques d’imagerie avancées : l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’imagerie 3D pourrait permettre une planification plus précise de l’intervention et un meilleur suivi post-procédure.

- Combinaison thérapeutique : des études explorent l’association de l’embolisation avec d’autres traitements, comme la thérapie focale ou les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), pour potentialiser les effets thérapeutiques.

- Élargissement des indications : les chercheurs étudient la possibilité d’utiliser l’embolisation dans d’autres contextes, comme le traitement des saignements prostatiques ou en complément de certaines thérapies du cancer de la prostate.

Ces recherches soulèvent des questions passionnantes : Pourrons-nous un jour personnaliser l’embolisation en fonction du profil génétique de chaque patient ? L’embolisation deviendra-t-elle le traitement de première ligne pour certains sous-groupes de patients atteints d’HBP ? Par ailleurs, des efforts sont déployés pour standardiser les protocoles d’embolisation et améliorer la formation des radiologues interventionnels. Cela devrait contribuer à réduire la variabilité des résultats entre les centres et à rendre cette technique plus largement accessible. Enfin, des études de coût-efficacité sont en cours pour évaluer l’impact économique de l’embolisation prostatique par rapport aux traitements conventionnels. Si ces études confirment un avantage économique, cela pourrait favoriser une adoption plus large de cette technique par les systèmes de santé. L’avenir de l’embolisation prostatique semble prometteur, avec un potentiel d’amélioration continue qui pourrait redéfinir la prise en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate dans les années à venir.

En conclusion, l’embolisation prostatique représente une avancée significative dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Elle offre une alternative mini-invasive particulièrement intéressante pour certains patients, notamment ceux désireux de préserver leur fonction sexuelle ou présentant des contre-indications à la chirurgie classique. Bien que des questions persistent sur sa durabilité à très long terme, les résultats actuels sont encourageants et les perspectives d’évolution prometteuses. Comme pour toute intervention médicale, le choix de l’embolisation doit résulter d’une discussion approfondie entre le patient et son équipe médicale, prenant en compte les spécificités individuelles, les attentes du patient et l’expertise disponible localement.